パスワード紛失で人生が狂う?甘えて育ったIT時代の落後者たち

※ 本ページはプロモーションが含まれています。

人間は、本来は自立して生きることができる生き物です。

しかし、幼い頃から母親に甘えて何でもしてもらっていたら、自分の能力を信頼して生きることができなくなります。

自分の力を見誤って、他人に依存したり利用したりするようになります。

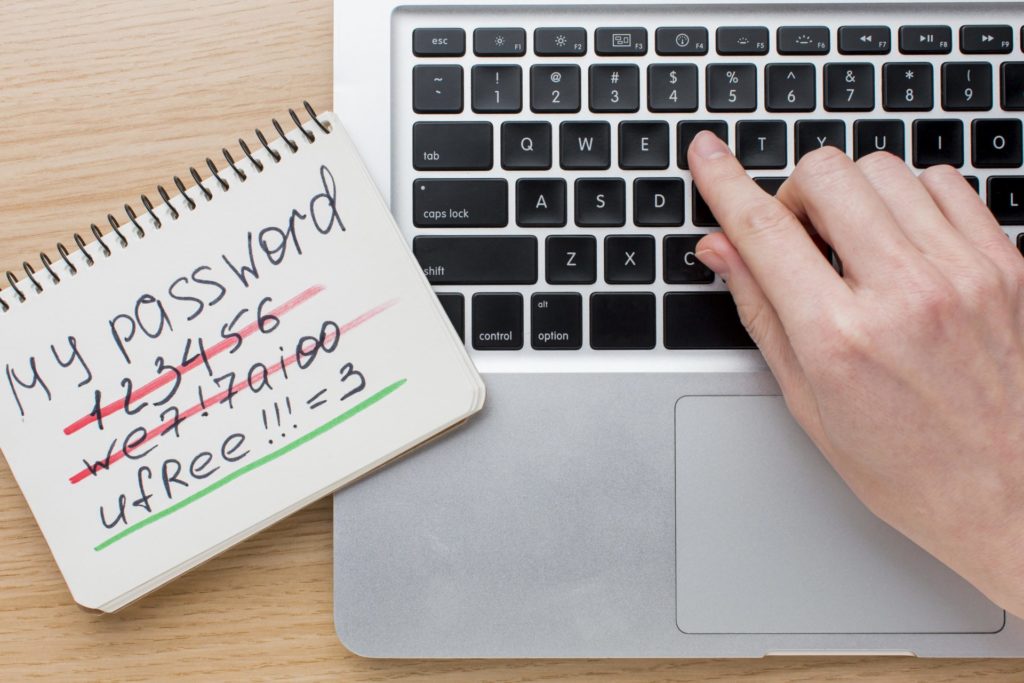

Yahooアカウントを忘れて大ピンチ!

Yahooメールで他社との取引を行っていたのに、パスワードを忘れてしまった。電話番号も分からない。一年に一度の大切なやり取りができなくなってしまった。春からの仕事の連絡もできない。どうしよう。。。

こんな悲劇が、現代社会で起こっています。メールアドレスは、今やライフラインと言っても過言ではありません。

パスワードを紛失したり、迷惑メールで埋もれたりすると、生活に大きな支障が出ます。自分のことと人のことの区別もつかなくなる人もいます。

IT時代の落語者たちの話を聞いてみましょう。

パソコン操作が苦手で仕事を失う?自分で学ばない人の悲劇

パソコン操作が苦手で仕事に支障をきたす人がいます。仕事を頼まれても、自分で調べることもせず、弟に聞いてばかりです。

弟もうんざりして教えてくれなくなります。仕事を他の人に押し付けるようになります。

このように、自分で学ぶ姿勢がない人は、職場での信頼を失います。

やがて、会社から退職を迫られることになります。

IT時代に取り残されると人生が危ない?

・甘えから自立への道を探るIT時代の落語者たち

IT時代に適応できない人は、人生が混乱するだけでなく、様々なリスクにもさらされます。自分で学ぶ姿勢がなく、他人に頼りきりの人は、生活環境が悪化すると、次のような問題に直面する可能性が高まります。

1.お金のリスク

IT時代には、パソコンやスマホなどのデジタル機器が必需品です。しかし、それらの機器を使いこなせない人は、仕事や学習に不利になります。仕事を失ったり、収入が減ったりすると、生活費や機器の維持費に困るようになります。また、オンラインでの支払いや取引に不慣れな人は、詐欺や盗難に遭うリスクも高まります。

2.病気のリスク

IT時代には、健康管理もデジタル化されています。医療機関や保険会社との連絡や予約は、オンラインで行われることが多くなっています。しかし、それらのサービスを利用できない人は、健康診断や治療を受ける機会を逃すことがあります。また、自分の体調や症状を正しく把握できない人は、重大な病気に気づかずに放置することもあります。

3.事故のリスク

IT時代には、交通や防災もデジタル化されています。ナビゲーションやアプリを使って、最適なルートや時間帯を選ぶことができます。しかし、それらのツールを使えない人は、迷子になったり、渋滞や事故に巻き込まれたりすることがあります。また、災害時には、オンラインでの情報収集や連絡が重要です。しかし、それらの方法に不慣れな人は、危険な場所にとどまったり、救助を受けられなかったりすることもあります。

IT時代に生きるためには、自分で学ぶ姿勢が必要です。